La Necropoli punica di Palermo è una delle più antiche testimonianze della città, risalente all’epoca della fondazione dei primi insediamenti della Conca D’Oro.

Le origini di Palermo

L’ampia piattaforma calcarenitica circondata da due corsi d’acqua navigabili che poi si aprivano nel mare aperto, dopo una grande insenatura, fu considerata dai Fenici un ottimo luogo dove impiantare un emporium, cioè un centro di scambio commerciale con le popolazioni locali, sicani, elimi e greci presenti sul territorio.

I primi abitanti si stanziarono nella parte più interna ed elevata del promontorio, poi lentamente questo primo nucleo si allargò fino ad assumere le caratteristiche di una città, la paleapoli, ancora molto piccola, ma provvista comunque di mura fortificate, proprio a ridosso dell’attuale Porta Nuova.

Dal VII secolo a.C. la vicinanza con Cartagine ne favorì lo sviluppo e le costruzioni si estesero verso la costa costituendo la città nuova (Neapoli) anch’essa fortificata, che raggiungeva la confluenza dei due fiumi Kemonia e Papireto, grossomodo all’altezza dell’attuale via Roma.

Almeno quattro porte, una sul porto, una sulla necropoli, una sul Papireto ed una sul Kemonia collegavano il centro abitato alle aree circostanti.

La necropoli punica fu il primo cimitero

Dove esistono centri abitati vi sono aree dedicate alle sepolture dei morti ed a Palermo di tombe e resti umani ne sono stati trovati un po’ dappertutto e ancora se ne trovano. Alcune probabilmente sono state tenute nascoste, molte studiate, catalogate e poi riempite per consentire la costruzione di nuovi edifici o servizi di rete cittadini. Tuttavia quando nel XVIII secolo, durante la realizzazione del complesso monumentale Real Albergo delle Povere in corso Calatafami furono scoperte delle sepolture del periodo Punico, si comprese che quella zona doveva essere sede di una necropoli antica.

Seguirono esplorazioni sistematiche e scoperte fortuite che portarono alla luce numerose sepolture. Alla luce dei rilievi, l’area a maggiore densità di rinvenimenti sepolcrali si è identificata nella zona che da Piazza Indipendenza arriva fino alla via Cuba e da corso Pisani arriva fino alle vie Cappuccini e Danisinni.

Proprio all’interno della caserma Tuköry, in occasione della demolizione di un magazzino, è stata rinvenuta un’area della necropoli punica particolarmente ricca di sepolture che ha permesso di conoscere i vari rituali funerari dell’antica popolazione punica e le diverse tipologie tombali. Il Sito è facilmente accessibile e si può visitare.

Come si seppellivano i cadaveri in antichità?

Le tombe più antiche della necropoli punica risalgono al VI sec a.C e coprono un arco cronologico fino agli inizi del III sec a.C. con possibili contaminazioni risalenti fino al I sec d.C. Per questo sono presenti differenti tipologie di tombe che testimoniano come si siano modificati gli usi ed i riti di inumazione succeduti nel corso dei secoli.

La cremazione

Le più antiche forme di inumazione che si evicenziano nella necropoli palermitana prevedevano la cremazione dei cadaveri i cui resti carbonizzati venivano posti dentro vasi, i cinerari. Le bocche di questi vasi particolari venivano sigillate o coperte con coppe capovolte e poi collocati all’interno di una fossa circolare o ovale, ricavata nel banco di calcarenite di origine marina di questo terreno.

In alcuni casi, i morti venivano collocati in posizione supina dentro fosse terragne e poi bruciati. A combustione avvenuta veniva posta dentro la fossa il corredo funerario, solitamente composto di effetti personali e vasi e coppe a due manici (skyphoi) posti capovolti, probabilmente obbedendo ad un preciso rituale funerario a noi sconosciuto.

In alcuni casi, il cadavere veniva incenerito all’interno di un sarcofago in pietra collocato dentro una fossa scavata nella calcarenite. La tomba n. 30 è di questa tipologia e conserva i resti di un uomo adulto accompagnato da un ricco corredo composto di vasi e coppe di varia fattura insieme alla cuspide di una lancia di bronzo.

Altre tombe e sepolture più modeste in semplici fosse terragne sono state rinvenute negli strati di accumulo sopra i sarcofagi e vicino agli accessi delle tombe sotterranee. Queste sono più tardive ma anche in questo caso i cadaveri venivano cremati, e ceneri e ossa raccolte nei cinerari e poi deposte entro la fossa protetti da gruppi di pietre.

Ritrovamenti di resti di ossa di pesci e di uccelli insieme a quelli umani fanno pensare a un qualche rituale a noi sconosciuto.

L’inumazione

Altrettanto antica è la pratica dell’inumazione coi cadaveri deposti entro sarcofagi collocati dentro fosse scavate nella roccia calcarenitica o all’interno di camere ipogeiche (sottoterra).

Sono diversi i sarcofagi di pietra o fosse scavate nella roccia e poi ricoperte da lastre di calcarenite o con solènes (tegole piane): contengono i resti di cadaveri di persone decedute in età diverse ma prevalentemente individui di età infantile o giovanile. Il corredo veniva posto all’interno del sarcofago e la loro composizione denota l’appartenenza dei defunti ad una classe sociale elevata.

Di particolare interesse appare la tomba n. 1. Un buono stato di conservazione hanno potuto determinare all’interno di un sarcofago monolitico situato dentro ad una fossa rettangolare scavata nella roccia, i resti di una bambina di cinque anni deposta in posizione supina con il capo piegato leggermente sul lato sinistro.

Il corredo, particolarmente ricco era posto intorno al capo: tra i reperti un’oinochoe (brocca per versare il vino) a bocca trilobata, alcuni unguentari (contenitori per profumi e unguenti) e un aryballos (piccolo vaso a forma globulare) tardo corinzio. Lungo il lato sinistro del corpicino, vicino alla mano, erano allineati i vasi da mensa destinati al banchetto funebre. Interessanti anche resti di una collana con due vaghi e un amuleto d’osso raffigurante una divinità femminile a braccia stese lungo i fianchi.

Anche la tomba 41 commuove i visitatori: scavata nella roccia, sotto una lastra di terracotta conserva i resti di una bambina di circa 4 anni anch’essa accompagnata nell’ultimo viaggio da un corredo di tutto riguardo.

Le tombe della necropoli punica di Palermo

Le tombe a camera ipogeica (sotterranea)

Le tombe a camera sotterranea sono le più rappresentate nella necropoli di Palermo.

Venivano scavate nella roccia calcarenitica con accesso quasi sempre da nord-est, così come sono orientate la maggior parte di tombe, probabilmente in obbedienza a credenze antichissime che si ritrovano in diverse aree geografiche in popolazioni diverse.

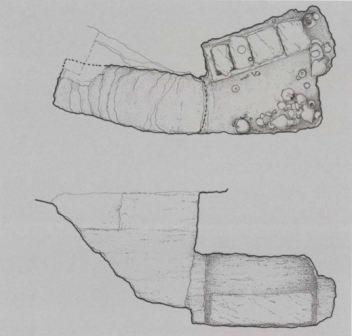

L’imbocco veniva chiuso da uno o più lastroni e spesso contrassegnati con un cippo di forma svariata. Una breve e ripida scala scavata nella roccia (dromos) immetteva in una camera rettangolare. Il sarcofago, in principio unico, era scavato nella stessa roccia e coperto con lastre di calcarenite.

In seguito, le stesse tombe furono riutilizzate probabilmente da membri della stessa famiglia, per inumare altre salme: in questo caso veniva posta sul lato opposto al sarcofago su di un piano di legno sorretto da lastre di calcarenite e ricoperte da solenes (tegole) e talvolta riusato lo stesso sarcofago principale. Gli inumati giacciono per lo più entro i sarcofagi ma altri sono deposti in fossa semplice o dentro grandi anfore usate come sepoltura (enchytrismòs – inumazione del corpo entro vasi).

Gli oggetti personali del defunto, come monili, amuleti ed anelli venivano collocati all’interno del sarcofago, mentre il vasellame esternamente.

Di notevole interesse la tomba 42, una delle più antiche (prima metà del VI sec a.C.): la camera chiusa da una lastra unica conteneva un unico sarcofago coperto da due grandi lastroni. All’interno i resti di una donna di età matura: una figura certamente di primo piano nella comunità considerando l’arỳballos con due pantere alate in posizione araldica trovato nel corredo funerario.

Dalle analisi antropologiche effettuate nel gruppo umano rinvenuto nella necropoli di Palermo si deduce che la statura media maschile era di circa m 1,67, quella femminile di circa m 1,54.

Il corredo funerario

L’uso di accompagnare i defunti con un corredo è attestato già dell’antichissima civiltà egizia. Anche la cultura punica conserva questa usanza e, come già visto, solitamente il corredo veniva deposto accanto al morto, specie oggetti personali e d’ornamento, o all’esterno del sarcofago se trattasi di vettovaglie.

Nella Necropoli Punica di Palermo, si trova materiale ceramico come vasi da mensa, da cucina, vasetti per uso cosmetico ed anfore; oggetti di ornamento, gioielli per lo più di bronzo e d’argento, raramente in oro; oggetti relativi alla sfera magico-religiosa come amuleti in osso, uova di struzzo colorate col nero e rossastro, spesso raffiguranti volti grotteschi con grandi occhi.

Oltre il vasellame che rientra nelle forme tipologiche fenicio-puniche, come bottiglie con orlo a fungo, brocche con orlo bilobato o trilobato, piatti ombelicati e vasi da cucina, è presente vasellame di origine greca indice di un vivace scambio commerciale tra queste popolazioni: troviamo così oinochoai, kylikes, skyphoi, utilizzati per bere il vino o altri liquidi, aryballoi e alabastra per contenere profumi ed unguenti.

I corredi funerari nel Sito archeologico sono delle copie, gli originali sono raccolti nel Museo Archeologico “A. Salinas” a Palermo.

L’area della Necropoli Punica si può visitare gratuitamente tutti i giorni in corso Calatafimi, poco prima dell’ingresso della caserma Tuköry.

Saverio Schirò

Fonti:

|

Ho cercato di visitare la Necropoli punica ma mi è sempre stato detto che non è possibile, o era chiusa o c’erano dei problemi. Chissà se sarà mai possibile farlo?…..